Gratis Checkliste für deinen Tuba-Kauf

Sonderstellung Tuba

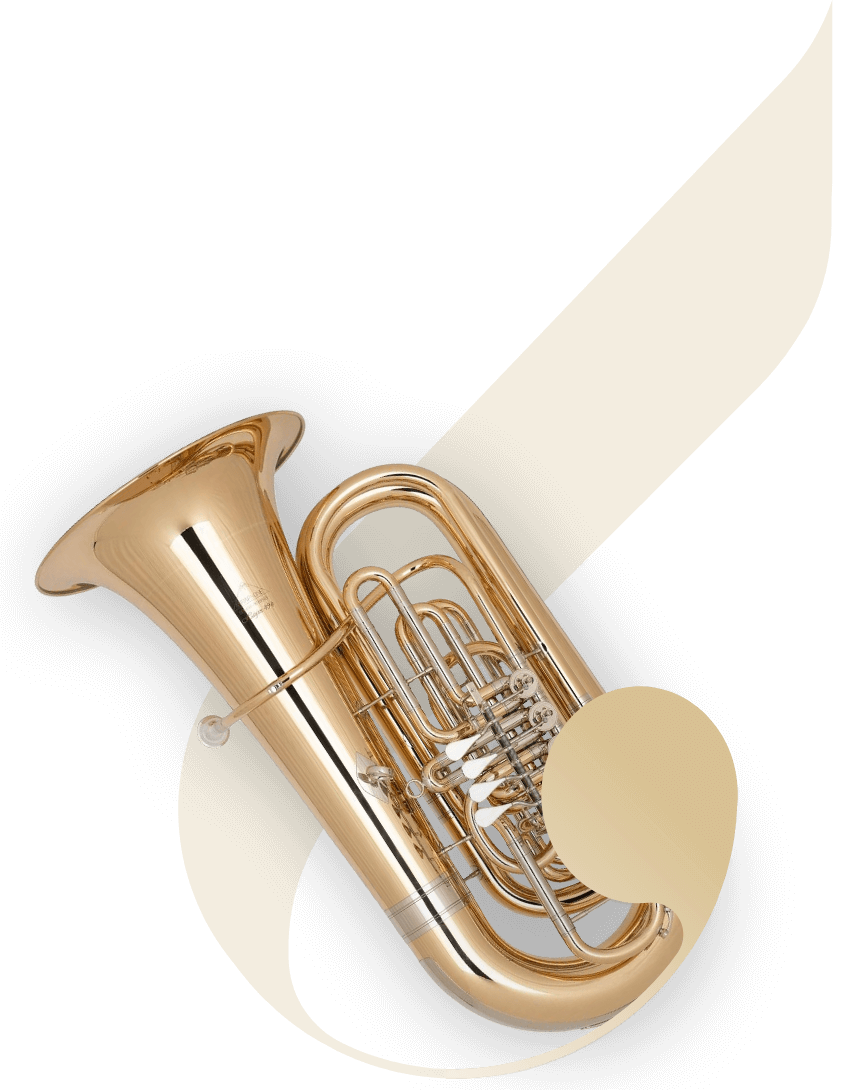

Die Tuba nimmt unter den Blechblasinstrumenten eine absolute Sonderstellung ein. Sie ist das mit Abstand größte Blechblasinstrument. Sie wird von relativ wenigen Musikern gespielt. Dazu kommt noch der Preis, die Aufbewahrung und die Transportmöglichkeit. Eltern schlagen in aller Regel die Hände über dem Kopf zusammen, wenn der Filius im Orchester die Tuba spielen möchte.

Auf der einen Seite ist dies unter den bereits angesprochenen Aspekten verständlich, andererseits sprechen wir über ein wunderschönes Instrument das enorm vielseitig verwendet werden kann. Deshalb sind Tubisten oft die gefragtesten Blechbläser.

Demgegenüber stehen natürlich auch deutlich höhere Anschaffungskosten, solange man sich nicht mit minderwertiger Billigware zufriedengeben möchte. Deren Beschreibungen und die Datenblätter klingen vielversprechend, verlockend und oftmals genauso gut, wie die eines mehrfach so teuren Profiinstruments. Anfänger oder Eltern, die ein geeignetes Instrument für ihre Kids suchen, sind da hoffnungslos überfordert. Auch Amateure mit einiger Spielerfahrung fühlen sich durch solche Angebote verunsichert und stellen diesbezüglich ihre Fragen. Gerade für Einsteiger ist es enorm wichtig, mit gutem und geeignetem Equipment zu starten. Leider führt ein untaugliches Instrument mit schlechter Ergonomie, klemmenden Ventilen, unzureichender Ansprache und Intonation … immer wieder zum Aufhören dieses wunderschönen, oftmals sonst lebenslangen Hobbys.

Die Anforderungen an die Instrumente sind sehr individuell. Deshalb die Frage gleich zu Beginn, bist du Anfänger oder bereits ein fortgeschrittener Spieler, ein junges Kind oder ein Erwachsener? Die Ergonomie, das Gewicht der Tuba und auch die Leichtigkeit der Ansprache ist für einen jungen Anfänger enorm wichtig.

Für einen fortgeschrittenen Spieler sind die Klangfarbe und die individuelle Ausdrucksmöglichkeit mit dem Instrument deutlich wichtiger. Gerade bei der Tuba ist es enorm wichtig, das Instrument in Händen zu halten. Je nach Alter und Körperbau des Spielers sollte das Handling und die Ergonomie passen.

Bei kleineren Spielern empfehlen wir einen Tuba-Spielständer, der auf die Körpergröße angepasst werden kann. Selbst Erwachsene sind gerne mit einer solchen Spielhilfe unterwegs. Das komplette Tubagewicht von ca. 7 bis 14 kg wird dadurch getragen.

Dies alles kann online nicht getestet und eingestellt werden.

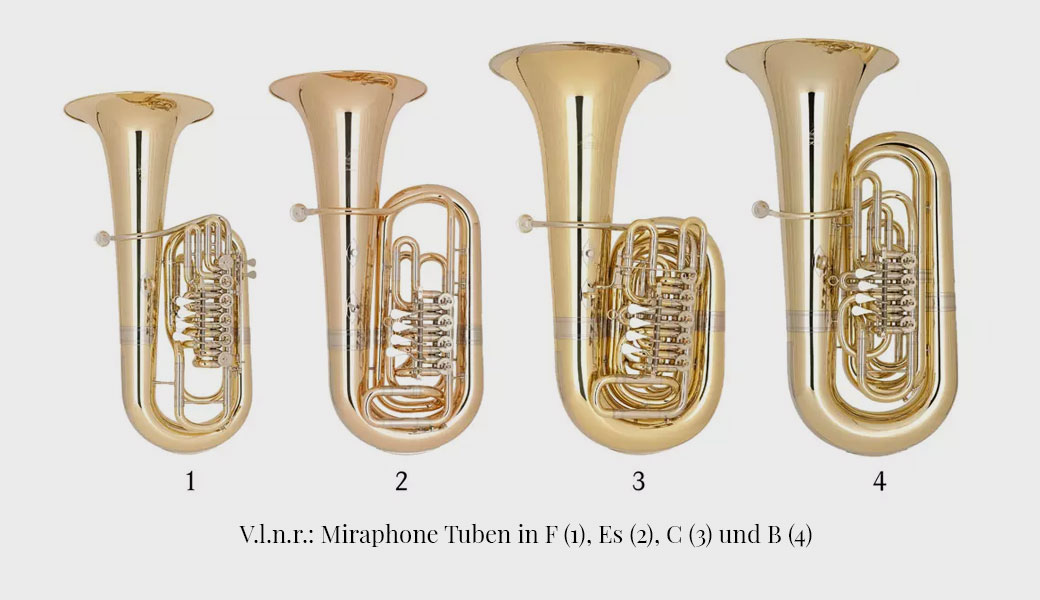

Die Instrumente sind verschieden lang und haben dadurch unterschiedliche Grundstimmungen. Die in Deutschland absolut verbreitetste Tuba ist die B-Tuba mit dem B als Grundton. Dieses Instrument wird auch von weit über 90% der Anfänger gespielt.

Gefolgt von der F-Tuba, die eine Quinte höher gestimmt und dadurch in der Gesamtlänge deutlich kürzer ist. Sie klingt etwas heller und wird neben der hohen Tubastimme sehr gerne solistisch verwendet. Meistens wird dieses Instrument mit 6 Ventilen angeboten und ist deshalb auch hochpreisig.

Die F-Tuben werden wird in aller Regel von fortgeschrittenen Tubisten gewählt. Ab und zu möchten Einsteiger aber auch mit einer solchen F-Tuba beginnen. Deshalb sollten Schüler mit ihrem Lehrer vorab klären, in welcher Stimmung die Tuba sein sollte. Weitere Gundstimmungen sind Es- und C. Es-Tuben werden hauptsächlich für die höheren Tubastimmen in den Orchestern verwendet. Die C-Stimmung findet man in Deutschland relativ selten.

Die Größe und das Gewicht vor allem der wichtigsten Gruppe, der B-Tuben unterscheidet sich gewaltig. Wie schon erwähnt, muss die Länge der B-Tuba (ca. 5,5 m, je nach Mensur und Bohrung) immer gleich sein.

Der Instrumentenbauer hat aber die Möglichkeit, unterschiedliche Mensuren zu entwickeln. Das heißt einfach gesagt, je größer der Durchmesser der Rohre, desto größer die Mensur. Eine kleine, enge Mensur spart Gewicht, was für Kinder sehr entscheidend ist. Kleinere Mensuren sind aber auch für einen helleren Klang verantwortlich.

Die Hersteller kategorisieren ihre Modelle gerne mit Bruchzahlen. Die 4/4-Tuba stellt dabei die Standardtuba dar. Eine 1/4 Tuba ist somit ein kleines Modell und eine 6/4-Tuba präsentiert sich als großes schweres, dunkles sehr voll klingendes Orchesterinstrument. Allerdings muss ich hier erwähnen, dass diese Einteilungen keinesfalls genormt sind. Jeder Hersteller ist hierbei komplett frei. Es ist also absolut möglich, dass ein 4/4 Instrument der Fa. A größer gebaut ist und somit dunkler und voller klingt als ein 5/4 Instrument der Fa. B. Also, auch hier gilt, die Tuben sollten zur gleichen Zeit, im selben Raum unter gleichen Bedingungen getestet und miteinander verglichen werden.

Ein Beispiel: Die Miraphone Tuba 86 wir als 4/4 Tuba vorgestellt. Bohrung 19,6 mm, Schallstück-∅ 450 mm. Das sind die Fakten des Datenblattes. Auch die B&S Tuba GR51 wird als 4/4 Instrument angepriesen. Die Bohrung 19/20 mit demselben Schallstück-∅ 450 mm. Sieht man die Tuben und spielt sie an, bemerkt man sofort einen gewaltigen Klangunterschied. Die Mensuren sind komplett verschieden, die Datenblätter quasi identisch. Siehe Vergleichsfoto. Bei den F-Tuben verhält es sich genauso.

Die Größenbezeichnung der Tuben 4/4, 5/4, ... sind nicht genormt! Auch die Schallstückdurchmesser sagen nicht viel über die komplette Mensur aus! Spiele und vergleiche unterschiedliche Modelle zur selben Zeit im selben Raum!

Unter Kindertuben versteht man in erster Linie kleine, leichtere und kompakt gebaute Modelle. Diese Instrumente können mithilfe eines Spielständers auch von recht jungen Nachwuchsmusikern gespielt werden.

Aber auch hier ist es sehr wichtig, auf gute Qualität zu achten. Hier möchte ich kurz auf die 2 Ventilsysteme eingehen (weitere Details und Infos im Kapitel Périnet- und Drehventilsystem). Da weltweit die Périnetbauweise dominiert, bieten internationale Hersteller diese Tuben auch in günstigeren Varianten an.

Der junge Tubist kann später ohne Probleme auf ein deutsches Drehventilsystem umstellen. Selbst in Profiorchestern werden von Tubisten beide Systeme gespielt. B-Tuben sind meistens mit 4 Ventilen ausgestattet. Es gibt auch 3 ventilige Instrumente. Diese sparen zwar Gewicht und auch Kosten, haben aber den Nachteil, in der tiefen Lage einige Töne nicht spielen zu können. Auch die Intonation des C und H kann kaum realisiert werden.

Für einen ersten Start, kann die 3 ventilige Tuba allerdings durchaus das erste Einsteigerinstrument sein.

Für die fortgeschrittenen Tubisten spielt dann der individuelle, hauptsächliche Verwendungszweck und die persönlichen Klangvorstellungen eine wichtige Rolle.

Wie groß ist das Ensemble, das Blasorchester, der Posaunenchor, oder spiele ich das Instrument solistisch? In einem Quintett wird man kaum mit einer Orchester 6/4 Tuba spielen, die dafür zu träge, zu dunkel und zu indirekt sein würde.

Dagegen wird kaum ein Symphonisches Blasorchester die tiefe Tubastimme mit einer kleineren 3/4 Tuba besetzen. Allroundinstrumente sind meistens 4/4 und 5/4 Modelle. Wie bereits gesagt, gibt es aber auch hier große Unterschiede.

Vorteile der Drehventile sind der kürzere Drückerweg und der relativ unkomplizierte Pflegevorgang des Ölens. Périnetventile müssen oftmals zum Ölen aufgeschraubt und dafür mindestens ein Stück herausgenommen werden. Die komplette Innenreinigung ist allerdings bei einer Périnettuba auch ohne Probleme zuhause möglich, da alle Züge und Ventile leicht herausgenommen werden können. So sind alle Teile für die Reinigung gut zugänglich. Die Maschine einer Drehventiltuba hingegen sollte nur vom Fachmann zerlegt werden.

Auch in deutschen Profiorchestern werden beide Ventilsysteme gespielt. Nach wie vor haben die Drehventile ganz klar die Oberhand. Nach meiner Anfrage, warum denn auch Périnet-Ventile verwendet werden, erklärte der Profitubist, dass die Périnetventile bei Passagen mit vielen Bindungen angenehmer zu spielen sei und hierbei Vorteile hätten. In der Tat hört man bei Drehventilinstrumedten bei Bindungen einen leichtes „Ploppgeräusch“ wenn der Luftstrom durch die Ventilbetätigung in die jeweiligen Züge gelenkt wird.

Das in Deutschland und Österreich mit großem Abstand gebräuchlichste Ventilsystem ist die Drehventilausführung Kaum in einem Verein sind die sogenannten Périnetventile oder Pumpventile zu entdecken. Dies ist eine traditionelle Entwicklung. Weltweit sind allerdings die Pumpventilvarianten führend.

Aus dieser Erkenntnis wird auch klar, dass wenig ausländische Hersteller hochwertige Drehzylinderinstrumente fertigen, da diese auf dem Weltmarkt nur sehr wenig gefragt werden.

Vorteile der Drehventile sind der kürzere Drückerweg und der relativ unkomplizierte Pflegevorgang des Ölens. Périnetventile müssen oftmals zum Ölen aufgeschraubt und dafür mindestens ein Stück herausgenommen werden. Die komplette Innenreinigung ist allerdings bei einer Périnettuba auch ohne Probleme zuhause möglich, da alle Züge und Ventile leicht herausgenommen werden können. So sind alle Teile für die Reinigung gut zugänglich. Die Maschine einer Drehventiltuba hingegen sollte nur vom Fachmann zerlegt werden.

Auch in deutschen Profiorchestern werden beide Ventilsysteme gespielt. Nach wie vor haben die Drehventile ganz klar die Oberhand. Nach meiner Anfrage, warum denn auch Périnet-Ventile verwendet werden, erklärte der Profitubist, dass die Périnetventile bei Passagen mit vielen Bindungen angenehmer zu spielen sei und hierbei Vorteile hätten. In der Tat hört man bei Drehventilinstrumedten bei Bindungen einen leichtes „Ploppgeräusch“ wenn der Luftstrom durch die Ventilbetätigung in die jeweiligen Züge gelenkt wird.

Beide Ventilsysteme haben absolut ihre Berechtigung. Die Périnettuben sind als Front-Action oder Top-Action-Modelle erhältlich. Top-Action bedeutet, dass die Ventile oben angeordnet sind und auch von oben gedrückt werden.

Front-Action bedeutet, dass die Ventile vorne an der Tuba angeordnet sind und auch von vorne gedrückt werden. Top-Action-Modelle gibt es dazu als 4+0 und 3+1 Varianten. Bei der 3+1 Variante befindet sich das 4. Ventil auf der Seite und kann bequem mit der linken Hand betätigt werden. (Siehe Fotos).

Bei kompensierten Instrumenten wird automatisch einen physikalisch bedingter Intonationsfehler ausgeglichen, dem jedes Blechblasinstrument mit Ventilen unterliegt. Je mehr Ventile gleichzeitig betätigt werden und dies vor allem in Kombination mit dem 4. Ventil, desto mehr wird die benötigte Gesamtlänge des Instrumentes verkürzt.

Klingt kompliziert, ist aber mit folgendem Beispiel einfach zu erklären. Eine F-Tuba hat kürzere Ventilzüge als eine B-Tuba. Dies ist jedem klar, da die F Tuba ja auch ein kürzeres Instrument ist und in der Grundstimmung eine Quinte höher klingt.

So, jetzt gehen wir einmal von einer B-Tuba aus und betätigen das 4. Ventil, das die Tuba um eine Quarte tiefer klingen lässt. Also, der neue Grundton ist nun nicht mehr ein B, sondern einhoch tieferes F. Klingt jetzt eine Oktave tiefer als die normale F-Tuba.

Jetzt müssten demnach alle Ventilzüge 1, 2 und 3 ja wieder viel länger sein als die einer B-Tuba. Und genau hier setzt die Kompensation ein. Beim Betätigen des 4. Ventils mit beliebig anderen, zum Beispiel Griff 1,2,4, findet der Luftstrom seinen Weg durch das erste Ventil in den ersten Ventilzug, durch das Ventil in den ersten Zusatzzug, durch das 2. Ventil in den 2. Ventilzug und den 2. Zusatzzug und dann durch die Maschine in den 4. Zug.

Hoppla, ich rede von Zusatzzügen. An diesen Zusatzzügen erkennst du sofort ein kompensiertes Instrument. Die ersten 3 Ventile sind mit jeweils 2 Zügen ausgestattet. Somit wird die fehlende Länge in Kombination mit dem 4. Ventilzug ausgeglichen. Diese Kompensation wird also nur in der tiefen Lage eingesetzt. Natürlich ist das professionelle Spielen auf den Drehzylindertuben ohne Kompensation ebenso möglich.

Hier kann man allerdings oftmals die Musiker beobachten, wie sie während des Spielens einzelne Züge aus- und wieder einschieben, um die fehlende Rohrlänge zu korrigieren.

Einige Tubamodelle sind in unterschiedenen Materialien und Ausführungen erhältlich. Das Grundmaterial ist Messing, eine Kupfer-Zink-Legierung.

Je höher der Kupferanteil, desto rötlicher die Messingfarbe. Bei über 88% Kupferanteil spricht man von Goldmessing und Rotmessing. Die Legierung wird etwas weicher und die Korrosion (Zinkfraß) ist bei Goldmessing so gut wie ausgeschlossen. Neusilber wird als harte Materialkomponente vor allem für die Züge verwendet und als ebenso korrosionssichere Legierung auch für Mundrohre oder Wasserklappenbögen.

Ist das Tubamodell gefunden, stehst du jetzt vor der Entscheidung der Materialwahl, sofern es das Wunschmodell in unterschiedlichen Varianten gibt. Messingausführungen gelten in der Regel als etwas direkter und kerniger.

Goldmessingvarianten stehen eher für einen dunkleren, samtigeren Klang. Oftmals stellt sich vor allem für Vereine die Frage: Entscheiden wir uns für ein korrosionssicheres Goldmessingmodell (etwas hochpreisiger) oder vielleicht aus klanglichen Gründen für das Messinginstrument.

Das Material der Tuben spielt eine untergeordnete Rolle! Die Mensur und die Bauweise des Instruments sorgen für die hauptsächlichen Klangunterschiede. Auch mit einem Messingmodell kann bei eintretendem Zinkfraß viele Jahrzehnte musiziert werden.

Vor allem die Firma Miraphone und Melton bieten ihre Tuben in verschiedenen Varianten an. Die meisten Vereinstuben werden in lackiertem Zustand verkauft. Der Putzaufwand der Oberfläche hält sich in Grenzen und die Tuba glänzt solange sie in gutem Zustand gehalten wird. Der Lack hat ein anderes Schwingungsverhalten (Elastizitätsmodul) und verändert dadurch den ursprünglichen Klang einer rohen (unlackierten) Tuba. Der Klang wird etwas dunkler.

Die versilberte Variante ist etwas heller im Klang und die Ansprache gilt als etwas direkter. Allerdings ist der Putzaufwand für das anlaufende (oxidierende) Silber aufwändiger.

Für den Anbieter ist es immer gut zu wissen, ob du dir ein Preislimit gesetzt hast. Bevor ich konkrete Zahlen nenne, gibt es in Sachen Tubakosten wichtiges zu bedenken. Die meisten Vereinstuben werden weit über 30 Jahre gespielt. Solch eine Anschaffung muss also über einen großen Zeitraum gerechnet werden.

Dazu noch die Überlegung, dass ein Gebrauchtinstrument in guter Qualität sich auch nach einigen Jahren sehr gut weiterverkaufen lässt, oder beim Händler einzutauschen ist. Also bedenke: Du verlierst mehr Geld, wenn du dir ein Billiginstrument um € 2500 kaufst, das nach 4 Jahren nichts mehr wert ist. Und dazu hast du 4 Jahre lang mit einem schlechten Instrument deutlich weniger Fortschritte erzielt und deutlich weniger Spaß gehabt.

So, jetzt habe ich die erste Zahl genannt. Schülertuben kosten zwischen € 2.500,- und 6000 €, wobei die hochpreisigeren bereits in einigen Vereinen als Hauptinstrumente Verwendung finden. Sehr gute und langlebige Tuben liegen zwischen 6.000,- und 12.000 €.

Die Preisgrenzen sind natürlich fließend. Komplett handgefertigte Tuben können auch mal in Richtung 18.000 € und mehr gehen. F-Tuben werden in geringerer Stückzahl gefertigt und sind meistens auch 6-ventilig. Deshalb sind hier die Kosten im Vergleich zu gleichwertigen B-Tuben etwas höher. F Tuben-Preise liegen in der Regel zwischen 6.000,- und 15.000 € .

Je mehr Individualität gewünscht wird, desto mehr Handarbeit steckt in einem solchen Instrument und dies spiegelt sich natürlich auch im Preis wider.

Tipp: Teste im Fachgeschäft auch Instrumente der Preisklasse darüber und darunter und lass dir die Unterschiede erklären.

Dieses kleine Teil spielt eine wesentlich größere Rolle, als viele Tubisten vermuten. Hier spielen Rand, Kesselgröße, Kesselform, Bohrung und vor allem die Rückbohrung eine große Rolle. Selbstverständlich spielt ein F-Tubist ein Solostück aus klanglichen Gründen ein anderes Mundstück als ein Orchstertuöbist auf der großen B-Tuba.

Lasse dich beim Tubakauf auch unbedingt in Sachen Mundstück beraten! Dieses kleine Teil bewirkt unglaublich viel! Anfänger sollten mit einem bequemen, gut passenden und nicht zu kleinem Mundstück starten.

Viele Tuben werden bereits inklusive Gigbag oder Koffer angeboten. Meistens ist der Händler auch an die Verpackung des Herstellers gebunden. Zusätzliche Tubakoffer sind in der Regel relativ kostspielig. Aus der Erfahrung im eigenen Verein und von Kunden, bevorzugen die Tubisten meistens ein robustes Gigbag. Der gewichtige und große Tubakoffer benötigt viel Platz und erschwert auch das Handling. Dafür bietet er einen besseren Schutz zum Beispiel beim Verstauen im Bus etc.

Um dem Tubisten beim Kauf freie Auswahl zu gewähren, sind zum Beispiel die Instrumente von Miraphone ohne Koffer oder Gigbag im Angebot.